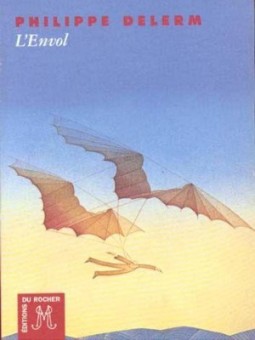

L’Envol (Il Volo) racconto di Philippe Delerm (traduzione di Marcello Comitini).

Il suo cognome era Delmas. Nessuno vi faceva caso: un cognome meridionale in una città del Mezzogiorno. Ma era troppo ai suoi occhi, troppo sole e troppa luce. Ci sono dei Meyer a Strasburgo, dei Le Guen in Bretagna, destini promessi da sempre a una serenità, conforme a quella dei luoghi. Lui si chiamava Delmas come tanti altri a Montauban. E come tanti altri apprezzava la dolcezza della sua città, il colore arancio dei mattoni e la frescura delle strade strette. Amava anche le nebbie invernali, quando i turisti erano ormai scomparsi da sotto i portici di Place Nationale e i camper dalle sponde del Tarn. In questo scenario tranquillo avrebbe potuto vivere felice. Ma lui non era fatto per la felicità e neppure per l’infelicità.

Conduceva una vita solitaria e maldestra, impacciato dentro quel corpo che si era rassegnato a indossare come un vestito troppo largo. Era colui che al ristorante rovescia il bicchiere; il primo della fila a non trovare più posto al cinema; colui davanti al quale l’impiegato di banca chiude lo sportello alle cinque meno un minuto alla vigilia del week-end. Era lui. Lui ancora il pedone interdetto che, evitato per un soffio dall’automobilista villano passato con il rosso, ritorna sui suoi passi, urta e spinge una donna che lo insulta. Piccoli accidenti casuali che avrebbero dovuto appena sfiorarlo. Ma lui li attirava. Sui marciapiedi lo urtavano e gli imprecavano contro impunemente, come si impreca tra di se contro una porta sconnessa, il piede di un tavolo che sporge. Gli altri non si accorgevano di lui, non l’avevano mai notato. Fin dai tempi della scuola si dimenticavano di lui. Né buono né cattivo scolaro, era solo colui che cade dall’attrezzo nell’ora di educazione fisica, e che nelle esercitazioni pratiche spezza la lama della sega. Era solo un impaccio, per gli altri e per sé stesso …

Un cappotto color grigio-muro durante l’inverno, e poi uno scialbo impermeabile che l’infagottava fino a luglio. Nella sua città così aggraziata ed elegante, dove i negozi d’abbigliamento maschile espongono la lussuosa moda italiana, i suoi vestiti lo nascondevano più di quanto lo vestissero, compreso quel piccolo cappellino stretto e fuori moda che sostituiva in estate con un berretto. Non c’era in lui nulla di ridicolo che giustificasse la sua eccessiva riservatezza. Ma sembrava pesargli il corpo, un corpo quasi estraneo al proprietario, un corpo massiccio e molle, privo della gioviale corpulenza dei giocatori di bocce e della consistenza dei giocatori di rugby. Piuttosto un involucro fastidioso, di cui si serviva goffamente per rivelare un più impalpabile malessere.

Anche se solitaria, la sua vita non aveva nulla di tragico. Lavorava in prefettura e abitava in un palazzo decoroso del quartiere Villebourbon vicino la stazione. Della sua esistenza così riservata si sapevano poche cose: alcuni anni addietro, la morte della madre in età avanzata e, secondo i vicini che lo conoscevano meglio, abitudini semplici, il cinema il sabato e le passeggiate a passi pesanti al Jardin des Plantes. I vicini, i colleghi, i commercianti del quartiere lo chiamavano Signor Delmas. Non per rispetto ma quasi a sottolineare la distanza che sembrava separarlo dagli altri – forse anche da se stesso.

Quel giorno pioveva. Una pioggia tiepida e sottile, alquanto insolita per un sabato di fine giugno. Il Signor Delmas era uscito nelle prime ore del pomeriggio. Amava molto le piogge d’estate che stemperano l’esuberanza studentesca nelle strade, che rendono più ampi gli spazi della città e più intensi i profumi già forti sotto i castagni. Nei giorni di pioggia la città era un po’ sua, sua questa malinconia leggera e profumata. Gli riusciva meno pesante quel tragitto tante volte percorso: il Pont-vieux sul Tarn con la sosta rituale nel bel mezzo per osservare in basso i pescatori e in lontananza il centro della città un po’ più rosea sotto la pioggia. I suoi passi lo conducevano a zonzo per le strade – rue Fraiche, rue de Carmes – fino a Place Nationale. Si beava della grazia fiorentina di questi luoghi che sembravano isolati dal mondo, simili alla corte di un palazzo medioevale, con le finestre a volta, le tonalità calde dei mattoni scuriti. Ancor di più amava i negozi d’altri tempi sotto i portici: una drogheria fuori moda, la cui vetrina sembrava odorare di cera, e la bottega di chincaglieria vecchiotta che metteva in mostra le sue delizie: teorie di casseruole in rame, di caffettiere smaltate di rosso, di coltelli Opinel di tutte le dimensioni – come se esistessero ancora nei dintorni i paesani che si alzavano da tavola asciugando la lama del coltello sui pantaloni di velluto a coste. Ogni sabato lo riconduceva là, davanti a due o tre botteghe di un’altra epoca, e lui passava dall’una all’altra numerose volte. Il riflesso delle vetrine tradiva sul suo viso uno strano sorrisetto soddisfatto come se trovasse lì un’opulenza di suo gusto, come se il sonno beato di tutti quegli utensili desse coraggio alla sua goffaggine.

La pioggia si faceva più fitta. Si attardò ancora davanti alle “sue” vetrine, uscì infine dalla tasca La Dépêche. Al Rio davano un poliziesco che aveva già visto, un film di guerra al Novelty. Alzò la testa con quell’aria dolcemente costernata che assumeva tanto spesso. Sulla porta della bottega di chincaglieria il manifesto della mostra attendeva il suo sguardo:

FOLON

Museo Ingres, Montauban

dal 25 giugno al 5 settembre

Uno strano uccello sottile dalla testa d’uomo lo fissava al di sopra della scritta. Il rosa e il verde pallido del manifesto ben si accordavano con il colore mattone della bottega. Lo sguardo dell’uccello gli appariva assolutamente vago e nello stesso tempo insistente.

La via di ritorno verso il Pont-vieux passava davanti al museo. Non avrebbe saputo dire se tornava a casa o andava alla mostra. Da quanto tempo non era più andato al museo Ingres? All’epoca in cui vivevano insieme, ve lo conduceva la madre, che si estasiava davanti alle luci dei pittori di scuola Montauban, davanti alle sculture di Bourdelle. Lui la seguiva, acconsentiva senza entusiasmo, si annoiava mortalmente. Non conosceva nulla della pittura, rispettava senza condividerla l’ammirazione della madre per i corpi muscolosi della sala delle statue, i corpi diafani e abbandonati dei disegni d’Ingres. Il nome Folon gli ricordava soltanto un vecchio spettacolo televisivo, amato senza sapere perchè. Sì, proprio alla fine delle trasmissioni, alcuni anni addietro, si vedevano strani personaggi lasciare la terra e volare nello spazio accompagnati da una musica dolce e siderale.

- Vai a dormire?

Adesso era sua madre a non capire il fascino che esercitavano su di lui queste immagini semplici e inutili, cui non seguiva alcuna speranza di film o di altro. Ma lui, era come se ne avesse bisogno ogni sera, come se la tranquillità della notte dipendesse da quella strana danza. Poi lo spettacolo non fu più trasmesso, sua madre era morta, e lui aveva regalato il televisore ai pellegrini di Emmaus.

Entrò al museo. Forse per ritrovare un’atmosfera ben conosciuta, le sale dal soffitto basso, a volta, dai muri in mattone: una frescura arancione, il silenzio e, dall’ogiva delle finestre, un bel colpo d’occhio sul Tarn; più lontano il suo quartiere. Nelle precedenti visite un po’ forzate d’altri tempi si fermava spesso davanti a questo paesaggio, mentre sua madre ammirava le meraviglie dell’arte.

Appena entrato, tornò a collocarsi davanti a una di quelle finestre. C’era molta gente: la pioggia e inoltre la novità della mostra aperta da appena due giorni. Si rimproverò subito della scelta e si sentì infastidito da una folla giovane e borghese. Immobile davanti al panorama, sentiva alle sue spalle commenti ostentati e esclamazioni prorompenti. Proprio vicino a lui una giovane donna dalla voce stridula non smetteva di descrivere con minuzia i suoi stati d’animo. Attese che la donna si fosse allontanata e si andò a piazzare, inferocito ma anche incuriosito, davanti alla tela che aveva suscitato tanta dichiarata sensibilità. Era pronto ad alzare le spalle davanti all’astrazione di un quadro troppo moderno per lui.

Non fu né scioccato né sorpreso. Ma all’improvviso dimenticò la folla e si sentì scivolare in una vertigine piuttosto piacevole. Gli sembrò di non essersi fermato a pochi centimetri dalla tela ma di continuare ad avanzare suo malgrado. Alle sue spalle il chiacchierio si smorzava piano piano, si diluiva in un velo di vapore sonoro, liberava lo spazio. Sulla destra del quadro una mano cortese apriva per lui un velo di opale blu. Al di là iniziavano delle colline dolcissime: un mondo lo attendeva. Camminò lungamente, con lo stesso passo ampio, tanto incerto sui marciapiedi, ma che qui trovava improvvisamente la sua ragione di essere; per la prima volta camminò con voluttà, discese e risalì colline fatte di una sabbia che stranamente non sprofondava – o meglio era il suo corpo che ormai non pesava più. Sorrideva senza volerlo. Non pensava più a nulla. Nella sua mente un grande vuoto lo univa allo spazio. La sua andatura diveniva ad ogni passo più ampia e lenta, più in armonia con il paesaggio cotonoso e solido. Quanto tempo sarà rimasto in questo stato prima di alzare il capo? Proprio sopra di lui, in un cielo rosa e sabbia, danzava una bolla. Una bolla, una terra … Leggera come una bolla di sapone ma grave e carica di sofferenza come un pianeta abitato. All’interno una figurina implorava, le braccia al cielo, tendeva la sua sommessa disperazione al silenzio di uno sguardo. Ascoltò a lungo l’invocazione.

Più tardi l’impiegato che sorvegliava la sala si ricordò di aver provato inquietudine nel notare l’immobilità del Signor Delmas. Affermò di averlo visto più di un’ora fermo davanti allo stesso quadro, a tal punto che gli si era avvicinato e, di fronte alla sua aria inebetita, gli aveva chiesto se non stesse male.

- Mi ha guardato come se fossi caduto dal cielo e dopo un attimo mi ha chiesto il titolo del quadro. A me piace essere servizievole ma i matti, quelli non li frequento! Gli ho detto che il nome era scritto in basso.

Il Grido. Il Signor Delmas quasi piombò sulla terra scoprendo questo titolo breve, acuto, che gli sembrava sgradevole; ritornava da un lungo viaggio in cui le parole non contavano più nulla. Un raggio di sole obliquo traversava la sala, come per meglio lasciarlo in compagnia di quella strana rivelazione – come se solo lui fosse fatto per abitare quel mondo di acquerello. In una quasi solitudine beata procedette lungo tutte le tele esposte; vide che non si era sbagliato, si consolò della chiusura ormai vicina del museo dicendosi che sarebbe ritornato e che in un nuovo silenzio altre immagini lo avrebbero atteso.

Quando si ritrovò sul marciapiede di rue de la Mairie, si rese conto con chiarezza di non essere più lo stesso. Non era tempo né aveva l’età per spiegarlo. Il sole era ricomparso, luccicava sul marciapiede bagnato; l’aria gli sembrava leggera, leggero il suo corpo, leggero il suo passo. Invece di prendere la strada del ritorno, si sorprese a riguadagnare il centro della città. Per la prima volta camminava sul bordo del marciapiede, come un ragazzino che immagina il vuoto sotto i suoi piedi, un baratro sconvolgente da una parte e dall’altra dello stretto margine. Faceva caldo. L’impermeabile gettato sulla spalla, avanzava, le braccia tese a bilanciere, sulle labbra un sorriso mai avuto. Alcuni passanti si girarono, meravigliati, divertiti. Mai i castagni avevano emanato un profumo così intenso… Presso il Jardin des Plantes s’interessò per un momento ai giocatori di bocce, che solitamente lo inorridivano con la loro convivialità chiassosa, e andò a sedersi alla terrazza di un bar frequentato da giovani. Ordinò una granatina e cominciò con gran piacere ad aggiungervi acqua, osservando il volteggiare languido dello sciroppo sospeso nella luce bionda, sotto il sole del tardo pomeriggio. Avvicinò il bicchiere a un occhio strizzando l’altro; era come una sorta di caleidoscopio in cui i movimenti delle auto e dei passanti si smorzavano in una tonalità di volta in volta più pallida ad ogni nuova aggiunta d’acqua – ed era lui il regista della scena, stabiliva lui il colore, decideva per uno scenario rosso rubino che poi diluiva in rosa acquerello.

Andando via si disse “Domani è domenica” e queste parole gli parvero bellissime. Poi, passando davanti al bazar Montaud, un oggetto lo attrasse. Perchè? Era un aquilone molto semplice: un uccello blu dalle ali spiegate su un fondo bianco. Era come se in quel giorno le cose stessero ad aspettarlo: lo sguardo dell’uccello sul manifesto, il grido del prigioniero nella bolla volante e adesso quest’altro uccello che non sembrava avesse alcun legame con l’altro. Era finita per lui l’attesa, finito di retrocedere davanti alla vita. Entrò nel bazar, comprò l’aquilone, rientrò a casa spinto da una fretta nuova, l’uccello di carta sotto il braccio. Appena arrivato nel suo appartamento, abbandonò l’impermeabile – come aveva potuto sopportarlo sino ad ora, in piena estate? – spacchettò l’uccello blu, ridiscese i gradini a quattro a quattro. Si udivano per le scale i rumori delle forchette e il ronzare dei televisori. Si sentì deliziosamente un fuorilegge, per la prima volta.

In riva al Tarn gli ultimi pescatori erano andati via. Tra i rami dei platani un lieve vento tranquillo e caldo soffiava. Manovrare l’aquilone era molto semplice. Con una breve corsa e tirando da un lato, riuscì a farlo decollare senza difficoltà. Allora si fermò, srotolò molto filo dal gomitolo mentre l’uccello blu raggiungeva la cima dei platani. Un profondo benessere lo pervadeva con dolcezza, come al museo; come al museo, sorrideva, si lasciava trasportare. In un cielo colorato appena di malva, l’aquilone danzava. Dal basso non si vedeva più nulla e tutto poteva essere immaginato. L’uccello di carta sorvolava campi di neve e fiori di pesco, sfiorava con la sua ombra quelle colline tanto dolci sulle quali si camminava al rallentatore. Guardando molto lontano, si riusciva quasi a prendere il volo sotto la carezza dello spazio. Lo spago si tendeva con piccoli colpi e questo gesto brusco venuto dalla terra diveniva un’ampia curva in cima al filo magico, il volo planato dell’uccello blu. Si poteva vivere in armonia con il cielo, dimenticare tutto, fondersi con la notte che nasceva, ridiscendere, sfiorare le fronde degli alberi, ritrovare i profumi. Con un aquilone si scrivevano parole trasparenti, invisibili e presenti come il soffio del vento caldo sul fiume, l’ebbrezza di volare nel soffice vuoto dove il tempo non poteva più ferire. Mentre la sera scendeva, il Signor Delmas era altrove, nel silenzio della felicità dopo tanti silenzi impacciati. Sospirò, distolse lo sguardo dall’uccello, allentò la tensione del braccio. Si era già fatto troppo tardi e l’aquilone era sparito tra i rami più alti di un platano. Ebbe un bel tirare in tutte le direzioni: riuscì soltanto a rompere la cordicella. Il Signor Delmas rimase confuso, desolato. Con gli occhi fissi alla cima dell’albero, sentiva intanto salirgli dentro una strana contentezza, come se in tutto ciò scorgesse un modo nuovo di essere triste, di perdere qualcosa o qualcuno – di divenire l’amico di un uccello blu scomparso.

Durante la notte ebbe un sogno: altri uccelli di stoffa e di carta venivano a consolare il prigioniero dei rami. Il loro capo aveva ali rosa, una testa d’uomo su un corpo verde pallido. Pronunciava lentamente parole che sapevano confortare: la sua voce si confondeva con lo spazio e lo riempiva.

L’indomani mattina, il Signor Delmas attese con impazienza le nove per recarsi in alcuni negozi. Acquistò colla per legno, bacchette di pioppo, cotone bianco, del taffettà. Rimase in casa per tutta la domenica. Sul tardo pomeriggio uscì come un cospiratore con un pacco sotto il braccio, salì sulla traballante Due Cavalli e si diresse per la strada di Negrepelisse. Giunto ai bordi di un campo deserto si fermò. Niente alberi e nessuno sguardo indiscreto. All’orizzonte solo colline. Era quello il luogo adatto. Le dimensioni enormi del nuovo aquilone – quasi tre volte l’apertura alare dell’uccello blu – si fecero pregare prima di prendere il volo, ma poi lentamente, con pesante solidità, risposero al richiamo dello spazio. I rari automobilisti che ritornavano a Montauban in quella sera domenicale, ammirarono uno spettacolo stupefacente: un uomo corpulento, di una certa età, correva solo in mezzo a un campo per far decollare un immenso aquilone. Al centro della losanga di cotone bianco, una figurina grigia e viola spalancava le braccia come per chiamare il vento – una figurina d’uomo, in soprabito e cappello, che somigliava, non si capiva bene se a un omino di Folon o al Signor Delmas. Il nuovo aquilone volava più calmo dell’uccello blu. Pigro vicino al suolo e pronto a ripiombare, guadagnava con l’altezza una maestosità tranquilla, fluttuava senza scuotimento d’ali nel silenzio quasi inebriante della campagna. Un filo da pesca invisibile lo legava al braccio teso del suo proprietario, unico segno di sforzo in questo strano dialogo, in questo accordo al di là delle parole. Una immagine parlava, uno sguardo ascoltava. Il Signor Delmas rientrò molto tardi quella notte.

Le vacanze si avvicinavano. Il Signor Delmas prendeva sempre tre settimane a luglio e affidava la sua inazione a un viaggio organizzato, preferibilmente al nord, in Scozia o almeno in Belgio. Questo anno non aveva previsto nulla e ne fu felice: per la prima volta egli attese veramente l’inizio delle vacanze.

Il museo Ingres apriva alle nove. Il guardiano ormai non si meravigliava più del visitatore immobile che ogni giorno scrutava un quadro diverso. Il Signor Delmas penetrava lentamente in questo universo che aveva cancellato per lui le mura di mattoni del museo. Fuori faceva caldo. Il guardiano apriva le finestre sul Tarn ed entravano profumi nelle sale deserte del museo. Il Signor Delmas non si accorgeva di nulla, né sentiva il rumore della città o le auto sul Pont-vieux. Tutto quel che sinora gli era parso l’essenza stessa del museo, l’ombra e la frescura accogliente del mattone, le curve del soffitto, l’immediata vicinanza della città e il panorama in lontananza attraverso le finestre, tutto ciò era inghiottito in un mondo leggero. Le cornici dei quadri svanivano: nessun intervallo, nessuna frontiera. Egli non guardava. Camminava, volava, navigava immerso in un’unica pace lenta e accogliente.

Ogni quadro si offriva ai suoi occhi con amichevole aspetto e non era rimasto sorpreso dai pesci che volavano nel cielo, da uccelli che navigavano nell’acqua. Navigare nel verde pallido dello spazio era ben più dolce che volare, senza vertigini, senza solitudine, soltanto il piacere, soltanto la libertà. Volare nell’acqua, sotto la carezza di alghe di velluto, abitare il contrario del mondo scivolandovi immersi lungamente.

In questo mondo pastello non c’erano più ostacoli contro cui urtare. Sul catalogo del museo aveva letto questa frase di Folon: “L’acquarello è pochissimo colore e molta acqua.” Pochissimo colore e molta acqua: era proprio il segreto di un’altra vita più saggia e più facile, forse il segreto malinconico della felicità. Dietro le colline si affacciava uno sguardo, come un sole di fine autunno in un cielo d’inverno. Il Signor Delmas avanzava verso questo sguardo, verso questo se stesso che l’attendeva al di là dei deserti di sabbia. Gli occhi bruciavano come nei giorni più freddi di gelo e di luce. Ad ogni passo lo sguardo del sole si faceva più largo e più forte. Così lentamente come una nave che nella notte si avvicina al porto. Già da tempo si vede il punto d’oro delle luci della città. Non si ha la sensazione della terra che si avvicina, ma la luce d’oro guadagna spazio e si allarga. Quando non si vede più che lei, si è giunti alla fine del viaggio.

Attraverso pianure d’opale e deserti di sabbia fredda aveva iniziato il suo lungo viaggio. Talvolta si fermava in una notte d’un blu sordo e profondo. Si allungava nel suo soprabito di cemento, il peso del corpo scaricato sul gomito ripiegato, come un simulacro tombale. La notte non era più fatta per dormire ma per avere il tempo di vedere disegnarsi all’orizzonte le colline lontane, una linea rosata, una promessa di regard-soleil e del giorno che sta per venire, il piacere dell’attesa tranquilla quando si sa.

C’erano città in mezzo al deserto, deserti in mezzo alle città. Bisognava rasentare cubi di cemento e strade vuote s’imprimevano sul suo corpo trasparente. Ma gl’importava poco dover subire il marchio dello spazio. Dall’altra parte del foglio egli sarebbe diventato solo sguardo e tutto sarebbe esistito soltanto per lui, unico spettatore in un teatro senza musica.

Assaporava nell’attesa il piacere di passare dall’altra parte, senza pesare sulle cose, senza urtare contro le linee serrate della realtà. Funambolo o podista, viandante dell’inverno luminoso o sfinge dell’immobile terra, egli si allontanava. Un cuore talvolta batteva in cima a un filo teso nel cielo, un sorriso scivolava come una barca sull’acqua immobile. Ma il vuoto cancellava questi dolorosi colpi di spillo, pericolose immagini della felicità nella vita, fragile e come perduta già prima di raggiungerla. Pochissimo colore e molta acqua; ripeteva a se stesso le parole che infondono il coraggio di proseguire più lontano, di passare dall’altra parte.

Ombre amiche volavano sui campi di silenzio, sfioravano la sua solitudine, la carezzavano con la loro presenza strana: ricordi senza parole, anime familiari, prigioniere docili di una forma anonima. Il corpo pesante e lo spirito leggero, coloro che aveva amato gli venivano accanto ed egli poteva quasi toccarli, seguire per un istante la lunga scia del loro volo. Nell’uniforme grigiore dell’eternità, questi passanti dell’oblio avevano perduto la loro singolarità, il profumo dei loro giorni, il gusto della loro essenza; si lasciavano andare, si mescolavano, parenti, amici, fratello morto in guerra. In cappotto e cappello, un po’ più tristi nei giorni opachi, danzavano per sempre un balletto seducente come un’invocazione. E già il Signor Delmas scivolava al loro fianco, sognava di dimenticare se stesso, di lasciarsi condurre.

Scopriva adesso la sua città e il piacere delle serate estive. Le risate argentine degli studenti non lo facevano più fuggire dalle terrazze dei caffè. Anche l’esuberanza dei turisti gli risultava simpatica. Nella Place Nationale assistette a quattro spettacoli di danza all’aperto. Balletti classici o moderni, egli apprezzò tutto di questo linguaggio di cui non conosceva nulla. I corpi dei ballerini disegnavano ombre cinesi sui muri, sembravano fluttuare sulle antiche facciate, al di sopra dei portici. Certo, sapeva ancora di sudore e di polvere, la forza muscolare; certo, i ballerini mostravano sguardi troppo fissi e troppa fedeltà a un disegno già tracciato nel cielo della notte. Ma egli guardava la spettacolo con un leggero distacco, distrattamente levava il naso verso le stelle; le notti calde erano arrivate. Stelle filanti attraversavano la Via lattea. In basso gli uomini attraversavano lo spazio alla loro maniera, un po’ più rigidi, un po’ più goffi: i più abili danzavano sotto i suoi occhi. Le loro movenze erano bellissime ma sarebbe stato meglio filmare il balletto e riprodurlo al rallentatore: i corpi si muovevano con troppa rapidità, trascinati com’erano dal loro stesso peso. Il Signor Delmas disegnò intorno ai loro corpi la lenta fluidità di un acquarello di Folon, una notte infinita, dei voli così perfetti da non ricadere mai più. Alla fine dello spettacolo, attese che tutti fossero andati via. Solo allora abbandonò la gradinata e camminò a lungo per le viuzze, abbozzando qua e la un passo di danza, uno scambietto. La sua felicità era solitaria: da questa disinvoltura così nuova che ormai l’abitava, non nascevano mai delle parole; nelle terrazze dei caffè, sulle gradinate dello spettacolo di danza, non si era mai avvicinato agli altri, mai gli erano sembrati così lontani. Il corpo gli pesava meno, il cielo gli sorrideva. Ma egli pensava spesso al prigioniero della bolla in volo. La sua differenza era solo mutata di natura e di spazio: adesso era ancora più solo.

La sua felicità era triste. Stava così bene nelle strade deserte delle notti tranquille di luglio, così bene sul suo pianeta disabitato. Non urtava più nulla in un mondo svuotato, che non era sgradevole sfiorare, rasentare con i passi – sognando già il più lontano.

Fu senza dubbio in una di quelle sere che fu visto camminare sul parapetto del Pont-vieux con una agilità sconcertante. Una vecchia, mentre prendeva il fresco al balcone, lo vide, e si trattenne dal gridare per paura di sorprenderlo. Con il cuore in gola, una mano sulla bocca, lo guardava avanzare sopra il Tarn, poi sopra i lungofiume, con uno strapiombo di più di dieci metri, le braccia a bilanciere, funambolo disinvolto, la strada per andare altrove.

Nell’appartamento aveva attaccato dappertutto il manifesto dell’esposizione. L’uomo uccello lo interrogava durante la veglia e il sogno: era come una febbre sorda che gli ricordava le malattie da ragazzo, quando vedeva ingigantirsi i muri e l’armadio della sua stanza. Fabbricava aquiloni tutti uguali ma sempre più grandi. Bacchette e pezzi di stoffa erano sparsi al suolo mentre macchie di colla costellavano il pavimento. Non pensava più a pulire. Un uomo uccello su un manifesto, grandi losanghe bianche e figurine grigie e malva con cappotto e cappello: amava questo disordine alato che non lo faceva più sentire prigioniero del suo bilocale.

Guardava in aria. Le foglie, gli uccelli, le nuvole di pioggia che talvolta venivano da Bordeaux, la sera le stelle immobili, le stelle filanti. Si recò nei pressi di Castelsarrasin, a Gandalou, per vedere il volo a vela, perché il nome gli piaceva. Provò un grande piacere nel veder scivolare gli alianti silenziosi nel sole. Quando uno di questi atterrò, gli andò vicino. All’interno dell’uccello, seppur disegnati, troppi quadranti, manette, un posto per il pilota – era meglio guardarli da lontano.

Era meglio che lui stesso volasse.

Quella mattina si alzò molto presto. Davanti la sua finestra la fuga dei tetti antichi di tegole curve e rosa gli sembrò un richiamo. Si vestì minuziosamente, solennemente, e andò sulla terrazza piatta e scialba del suo palazzo moderno. L’aria era buona, di quella frescura d’acqua che precede al mattino le giornate più calde. Non un rumore nella città, non un soffio di vento. Stessa luce, stesso orizzonte che al di la dei deserti di sabbia. Alcuni uccelli nell’aria e i loro gridi insistenti. Proprio al di sotto della terrazza un tetto cominciava sotto i suoi passi. Avanzò. L’aria gli sembrava più viva, più luminosi i riflessi dei mattoni e del sole nascente. Avanzò. Il cielo era arancione all’orizzonte, più largo ad ogni passo, più vicino al lungo viaggio. Cadde lentamente, senza un grido, con un batter d’ali…

Da dove è passato il Signor Delmas? Sul marciapiede sono stati ritrovati un cappello e le sembianze di quel corpo ch’egli aveva lasciato a poco a poco. Verso quale cielo d’acquarello ha preso il suo pesante volo, verso quale anima familiare? Dentro una bolla di sapone, in una terra più leggera, da qualche parte sta fluttuando …

Il cinque settembre la mostra fu smontata.

Il sogno, la contemplazione come distacco da una realtà che ci ingabbia e non ci permette di essere veramente noi stessi. La morte come unica alternativa alla nostra esistenza. Il tutto raccontato con la lievità propria di Delerm. Grazie per averlo tradotto.

Grazie a te di averlo letto, Gabriella.

La morte di cui Delerm ci parla è un volo verso una dimensione felice, dove i limiti del corpo e dell’esistenza tutta si trasformano in lievità e libertà. A noi che restiamo e contempliamo la sua scomparsa, resta sempre l’idea che la morte sia un “pesante volo”, anche se ci accompagna la speranza che si vada “fluttuando” verso una “terra più leggera”.